菖蒲湯に使う「菖蒲(しょうぶ)」とは?

TOKYOGAS

菖蒲湯に使う「菖蒲」は、紫色や白く美しい花を咲かせるアヤメ科の「花菖蒲」とは異なり、太い根茎を持つサトイモ科の植物です。

菖蒲=「勝負」や「尚武」!? 菖蒲湯の由来について

5月5日は、季節の節目を祝う「五節句」の一つ「端午の節句」にあたり、もともとは、菖蒲(しょうぶ)や蓬(よもぎ)を軒先にさしたり、お風呂に入れて「菖蒲湯」とし、邪気を払う日だったそうです。

その後、時代が武家社会へと移ると、「菖蒲(しょうぶ)」は「勝負」や、武道・武勇を重んじるという意味の「尚武」に通じること、また葉の形が刀に似ていることから、武を尊ぶ節句へと変化していきました。

江戸時代に入ってからは、5月5日が幕府によって重要な式日と定められたため、大名達がお祝いの品を持って江戸城に出向くようになりました。将軍に男児が生まれた年には、馬印やのぼりを立てて誕生を祝ったそうです。もちろん、菖蒲湯に入るという風習はこの時代も続いています。

この「端午の節句に菖蒲湯に入る」「男児が生まれた年の5月5日にはのぼりを立てて祝う」といった風習が庶民にも広がり、現在の5月5日として定着したそうです。

【こどもの日】鯉のぼりを飾る意味や由来、端午の節句との関係

菖蒲湯の効能

アサロンやオイゲノールなどを精油成分とする菖蒲は、ほのかによい香りがします。元々、根茎の部分は鎮痛、血行促進作用を持ち、神経痛やリウマチ、腰痛によいとされ、生薬として使われてきました。葉より根茎の方が精油成分が多く含まれていますが、葉にも含まれています。

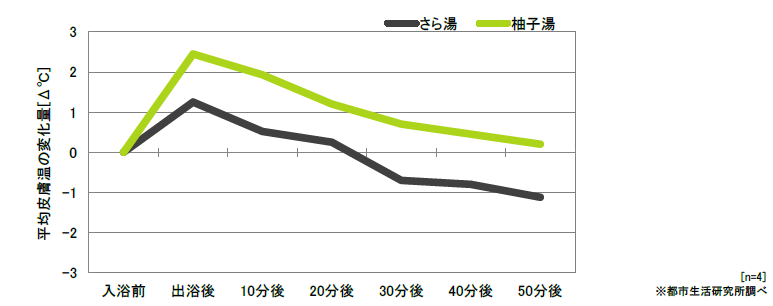

平均皮膚温の変化

上のグラフは、菖蒲湯とさら湯(何も入れていないお風呂)にそれぞれ10分間入浴し、手の甲の末梢血管の血流量を、時間を追って計測したものです。さら湯に入浴した時に比べ、菖蒲湯では入浴中から血流量が増加し、入浴後もしばらくこの傾向が続いており、血行が促進されていることがわかります。

菖蒲湯の作り方

本来、菖蒲の「根」には精油成分が多く含まれているため、これをネットなどに詰めてお風呂に入れるのが最も効果的だといわれています。ただ、最近では菖蒲根がなかなか手に入りにくいので、今回は葉を使った菖蒲湯の作り方をご紹介します。

材料

TOKYOGAS

- 生の菖蒲の葉

※菖蒲の葉は、季節になると八百屋やスーパー、生花店などで手に入ります。

作り方の手順

- 菖蒲の葉を刻みます。

- 煮出して煎剤にするか、ガーゼの袋やティーバッグに入れて浴槽に入れます。

※使用方法については、ご自身の責任で行ってください。ご不安な場合は、医師や専門家に相談しましょう。

おわりに

古くから続く歴史に思いを馳せながら、お子さんと一緒に「菖蒲湯」に浸かってみるのも素敵ですね。興味のある方は、ぜひ「菖蒲湯」を試してみてください。