ほうじ茶と煎茶は同じ緑茶の仲間!

PIXTA

ほうじ茶は、お茶の葉も水色(お茶の色)も茶色い色をしています。緑茶とは異なる風味を持つほうじ茶ですが、実はお茶の種類としては緑茶の一つに分類されるそう。では、なぜ緑色ではないのに緑茶に含まれるのでしょうか。島巻さんに教えてもらいました。

ほうじ茶のポイントは「焙煎(ばいせん)」

提供:株式会社伊藤園

「そもそも緑茶とは、お茶の葉を摘んだあと、発酵(萎凋(いちょう))する前に熱処理(蒸す)を行った『不発酵茶』のことを指します。ほうじ茶はこの不発酵茶で、緑茶に分類されます。

ただし、ほうじ茶は、お茶の葉を強火で焙(ほう)じて作られるため、茶葉の色は茶色になり、香ばしさと、すっきりした味わいになります」(島巻さん)

ほうじ茶の種類

提供:株式会社伊藤園

緑茶を焙じたものがほうじ茶になりますが、焙じる前のお茶の種類によって、ほうじ茶にもいくつかの種類があります。島巻さんに代表的なほうじ茶について解説してもらいました。

一番茶ほうじ茶

「一番茶を焙じたものが、一番茶ほうじ茶です。煎茶には最初に摘まれ、うま味を多く含んでいる一番茶が使用されることが多いため、ほうじ茶にすると香ばしさとともに、うま味も楽しめます」(島巻さん)

ほうじ茎茶

「ほうじ茎茶とは、茎茶を焙じたものです。茎茶とは葉の部分ではなく、茶の木の茎部分を集めたものです。甘香ばしくすっきりとした味を楽しむほうじ茶になっています。」(島巻さん)

ほうじ番茶

「ほうじ番茶は、文字通り番茶を焙じたものですが、『番茶』の定義は幅広く、地方によっても異なります。番茶を焙じたほうじ番茶は、焙煎(ばいせん)の香ばしい香りとさっぱりとした飲み口を楽しむことができます」(島巻さん)

緑茶の種類は栽培方法や製法で決まる

提供:株式会社伊藤園

緑茶と一口にいっても、その種類は驚くほど豊富です。産地や栽培方法、加工方法によって、まったく異なる味わいと香りを持つお茶が生まれます。日本の一般的な緑茶の種類について、島巻さんに解説してもらいました。

煎茶

PIXTA

「煎茶は日光をたっぷり浴びて育った茶葉を使い、摘み採った生葉の酸化酵素の活性を蒸気によって止め、細よりに真っすぐ加工した緑茶です。高級品ほどよりが細く 、 味が濃く、香りが高くなります」(島巻さん)

玉露

PIXTA

「玉露は煎茶とは違い、茶葉を摘み取る20日程度前から、茶園をよしずやわら、寒冷紗(しゃ)といった化学繊維で覆い、日光を遮って育てます。これを被覆栽培(ひふくさいばい)といいます。遮光布の中、限られた光の中で光合成をした茶葉は、緑色が濃く鮮やかになり、うま味が濃厚で、甘涼しい深い香りとなります」(島巻さん)

抹茶

PIXTA

「抹茶の原料である碾(てん)茶は玉露と同じように、摘み取る20日程度前から被覆栽培した茶葉から作られます。摘んだ新芽を蒸してから乾燥させ、茎や葉脈などの固い部分を取り除きます。そうしてできた5mm角程度の扁平(へんぺい)な形をしたものが碾茶です。碾茶を石臼でひいて粉末状にしたものが抹茶になります。 玉露や煎茶は、葉の抽出液を飲みますが、抹茶は粉末にした葉自体を摂取することになるため、お茶の葉の成分をまるごと摂取できますよ」(島巻さん)

番茶

PIXTA

「番茶の栽培、製法は煎茶と同じです。番茶には硬葉化した茶葉や、秋口に刈る秋冬番茶などがあります。刺激の少ない軽やかな味わいが特徴です」(島巻さん)

季節やシーンごとのほうじ茶、緑茶の楽しみ方

PIXTA

季節やシーンによっても、飲みたいお茶のスタイルは変わってくるかと思います。ほうじ茶や緑茶のおすすめの飲み方を、島巻さんに伺いました。

「どちらかといえば、ほうじ茶は香りを楽しむお茶です。焙煎の浅い、深いによって味そのものはそこまで大きく変わらないと思いますが、浅煎りの方がライトな味わい、深煎りの方がビターな味わいに感じられます。また煎り方だけでなく、使っている茶の部位や茶期、お湯の温度や抽出時間によって香味も変わります。いろいろ条件を変えてお試しいただいて、それぞれのほうじ茶の特徴を楽しんでいただければと思います。

シーンによっては、ほうじ茶の味をゆっくり楽しみたいときには浅煎りのもの、油の強い料理などにはより香ばしく口中をさっぱりさせてくれる深煎りという選択法は、ありだと思います」(島巻さん)

ほうじ茶は家でも作れる!

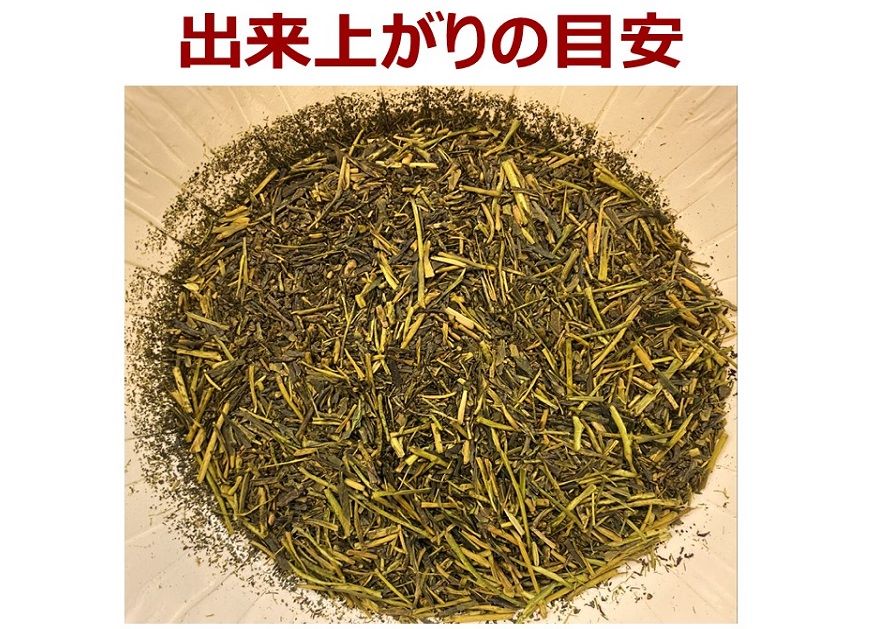

提供:株式会社伊藤園

先述のように、ほうじ茶は煎茶や番茶などを焙煎して作ります。そのため、島巻さんによると自宅でも簡単にほうじ茶を作ることができるそうです。

「ご自宅のミルクパンなどでお茶の葉を焙じれば、どなたでも簡単にほうじ茶を作ることができます。お茶の葉が飲みきれないほどある、賞味期限が近くなってしまった、味を変えて楽しみたい、といったときにぜひ作ってみてください」(島巻さん)

ほうじ茶の作り方

- よく洗い、油気を取り除いたミルクパンを熱しておく

- 緑茶をミルクパンに入れる ※作りやすい分量は5g(ティースプーン5杯程度)

- こんがりと色づいたら、軽く返す

- 軽く返す作業を繰り返し、全体に均一に焙じられたら完成

「ミルクパンによって、熱の通り方もさまざまなので一概には言えませんが、焦がさないように注意してください。焙じる時間を調整して自分好みのほうじ茶を作ってみてはいかがでしょうか」(島巻さん)

自分で作って、焙じ具合を調節し好みの味を探すのも楽しいですね。

おわりに

島巻さんのお話から、ほうじ茶と煎茶の違いや、茶色のほうじ茶がなぜ緑茶の一種とされているのかがよくわかりました。自分の好みに合わせたいり加減のほうじ茶が、実は自宅で簡単に作れるというのもうれしいですね。日本茶ならではの美しい緑色とうま味が特徴の煎茶、そして、緑茶を焙じることで香ばしさが際立つほうじ茶。さまざまな場面で使い分けて、ぜひお茶の時間を楽しんでみてください。

お茶のお湯を沸かすなら、ガスコンロがおすすめ!

TOKYO GAS

お湯を沸かす時は「湯わかし」機能がとっても便利!(※)

お湯の沸騰を検知すると、音でお知らせして自動で消火してくれます。余分な加熱をしないので省エネです。

-medium.jpg)

Rinnai

最新のガスコンロには、料理を強力にサポートする便利機能が満載です。

「湯わかし」機能の他にも、ボタン一つでガス火炊きのご飯が炊き上がる「自動炊飯」機能。設定した時間になると消火する「コンロタイマー」機能や、センサーが自動で火力調節して、設定した温度に調整・キープしてくれる「温度調節」機能など、「ガスコンロ」には調理をサポートする機能がたくさんあります。(※)

また、“魚を焼く”イメージの強い「グリル」ですが、実は肉や野菜料理、トーストやピザ、揚げもののあたため直しにも使える万能調理器です。

専用容器対応のグリルでは、手軽にオーブン料理も楽しめますよ。(※)

ガスコンロで「おいしい」をもっと簡単に! レパートリーをグンと増やしましょう!

(※)搭載機能や機能名は機種によって異なります。