栄養豊富な発酵食品「納豆」

提供:全国納豆協同組合連合会

納豆は、大豆を発酵させることで栄養価をさらに高めた、日本古来のスーパーフードです。江戸時代までさかのぼると、多くの庶民に食されていたという記録が残っているのだそう。

「大豆は畑の肉と言われるように、タンパク質や脂質を多く含んでいます。そのため昔から、食料が不足した時の非常食として重宝されていました。特に東北地方の山間部では雪深くなって食料事情がひっ迫すると、納豆を食べていました。また沿岸部でも、荒天で漁に出られない時のタンパク源として、納豆をつくり置きして食べていたようです」(広報担当者)

また、納豆は発酵食品でありながら、稲わらなどに常在する納豆菌を使うことで、わずか2日程度という短期間で作ることができます。そのため、備蓄性の高い大豆を使い簡単に作れる食品として、古くから家庭で作られていたそうです。

納豆の主な栄養成分と期待できる健康効果

PIXTA

「身体に良い食品」というイメージがある納豆ですが、具体的にはどのような成分が含まれているのでしょうか。海外でも注目されている納豆の栄養成分について教えていただきました。

体をつくり、エネルギー源となる「タンパク質」

「大豆は『畑の肉』といわれているように、植物性タンパク質が豊富に含まれ、重要なエネルギー源となります。タンパク質は骨や筋肉、内臓や皮膚などをつくる重要な栄養源です」(広報担当者)

腸活に役立つ「食物繊維」

「大豆を原料とする納豆には、水溶性と不溶性どちらの食物繊維も含まれています。そのため、腸の状態を整え、便秘の改善も期待できます」(広報担当者)

脂質の代謝や細胞の再生に役立つ「ビタミンB2」

「ビタミンB2は、大豆にも含まれますが、納豆になるとより多く含まれるようになります。ビタミンB2には、エネルギー代謝をサポートする働きがあり、疲労回復にも役立つと考えられています。また、皮膚や粘膜を保護し、健やかに保つ作用があるといわれています」(広報担当者)

女性にうれしい「イソフラボン」

「イソフラボンは、女性ホルモンの『エストロゲン』に分子構造が似ているため、女性ホルモンと似た作用を生じることがわかっています。そのため、骨粗しょう症の予防や更年期症状の緩和が期待できることでも注目されています」(広報担当者)

血液をサラサラにする「ナットウキナーゼ」

「ナットウキナーゼは、もともと大豆には含まれておらず、納豆菌が発酵の過程で醸す(生み出す)酵素です。タンパク質や糖質を分解する性質があり、実験では人工血栓を溶解する作用も確認されています。血液をサラサラにするので、脳梗塞や心筋梗塞の予防に役立つ可能性もあるという考えもあります」(広報担当者)

強い骨をつくる「ビタミンK2」

「大豆には、ビタミンK2はほとんど含まれていませんが、納豆には多く含まれます。ビタミンK2には、骨の主成分であるカルシウムの結合を強めたり、骨から溶出したりするのを防ぐ作用、また血液の凝固力を高める働きも確認されているようです」(広報担当者)

アンチエイジングも期待できる「ポリアミン」

「ポリアミンには、動脈硬化の原因となる物質を抑制し、血管の炎症反応を抑える傾向があるということが、近年の研究でわかってきました。血管の炎症を抑えることで、しなやかで弾力がある血管になり、脳梗塞や心筋梗塞を予防になると考えられています。また、血流の改善や、血管細胞の若返りにも期待できます」(広報担当者)

栄養をしっかり取るための納豆の食べ方や食べ合わせ

PIXTA

納豆の栄養をしっかり取るための注意点や、納豆が苦手な人でもおいしく食べられる方法を伺いました。

加熱で酵素の機能がなくなることも

「納豆特有の酵素であるナットウキナーゼは、加熱すると失活します」(広報担当者)

また、電子レンジで加熱し過ぎると、水分が蒸発してニオイが強くなるため、納豆のニオイが苦手な方は注意したほうが良いそうです。

「ただ、加熱による栄養損失も考えられるとはいえ、私は、一番大切なのは納豆をおいしく食べるということだと思っていますので、加熱調理も含め、ご自身がおいしいと思える方法で食べていただきたいですね」とのこと。

加熱してもタンパク質などは変わらないそうなので、熱々ご飯に混ぜたり、納豆汁にするのもいいですね。

苦手な人はクセを和らげる食材と組み合わせて

健康のために、納豆を食生活に取り入れたいけれど、ニオイやネバネバがどうしても苦手、という方もいるかもしれません。そんな方へのアドバイスを伺いました。

「例えば、オクラや山芋などのネバネバ食材と一緒に食べれば、どの食材のネバりなのかがわかりにくくなって、納豆のネバネバを克服しやすくなりますよ。ネギやシソ、ミョウガなどの香りの強い薬味と合わせると、納豆のニオイがカバーされて、食べやすくなることもあります。また、少し意外かもしれませんが、納豆はチーズやヨーグルト、バターなどの乳製品と相性が良く、これらと一緒に食べることで、納豆独特の風味を和らげることができます」(広報担当者)

多彩なアレンジでおいしさもUP

「納豆はご飯に合わせるだけでなく、さまざまな楽しみ方があります。例えば、納豆チャーハンや納豆汁もいいですし、パンにトッピングしたり、パスタやうどんにも合いますね。乳製品ともよく合うので、納豆ごはんに牛乳をかける牛乳茶漬けもおいしいですよ。甘いものとの相性も良いので、チョコレートや生クリーム、アイスなどと合わせるのもおすすめです。甘いものと組み合わせると、お菓子感覚で楽しめるので、納豆が苦手なお子さんでも、食べやすくなることもありますよ」(広報担当者)

栄養豊富な納豆は、ご飯のお供としてだけでなく、いろんな楽しみ方ができるのもうれしいですね。

納豆について知ろう

PIXTA

毎日の食卓に身近な納豆ですが、どのように作られているのでしょうか。その工程をご紹介します。

納豆ができるまで

現代の一般的な納豆の作り方を、全国納豆協同組合連合会の説明をもとにまとめてみました。

1.大豆を選別する

提供:全国納豆協同組合連合会

選別機械を使って、割れ豆や虫食い豆、異物などを取り除き、納豆作りに適した、形の整った大豆を選別します。

2.大豆を洗浄する

提供:全国納豆協同組合連合会

大豆の表面に付着した汚れや不純物を、大豆洗浄機を使って洗浄します。この工程で、付着している畑由来の微生物もおおむね除去されます。

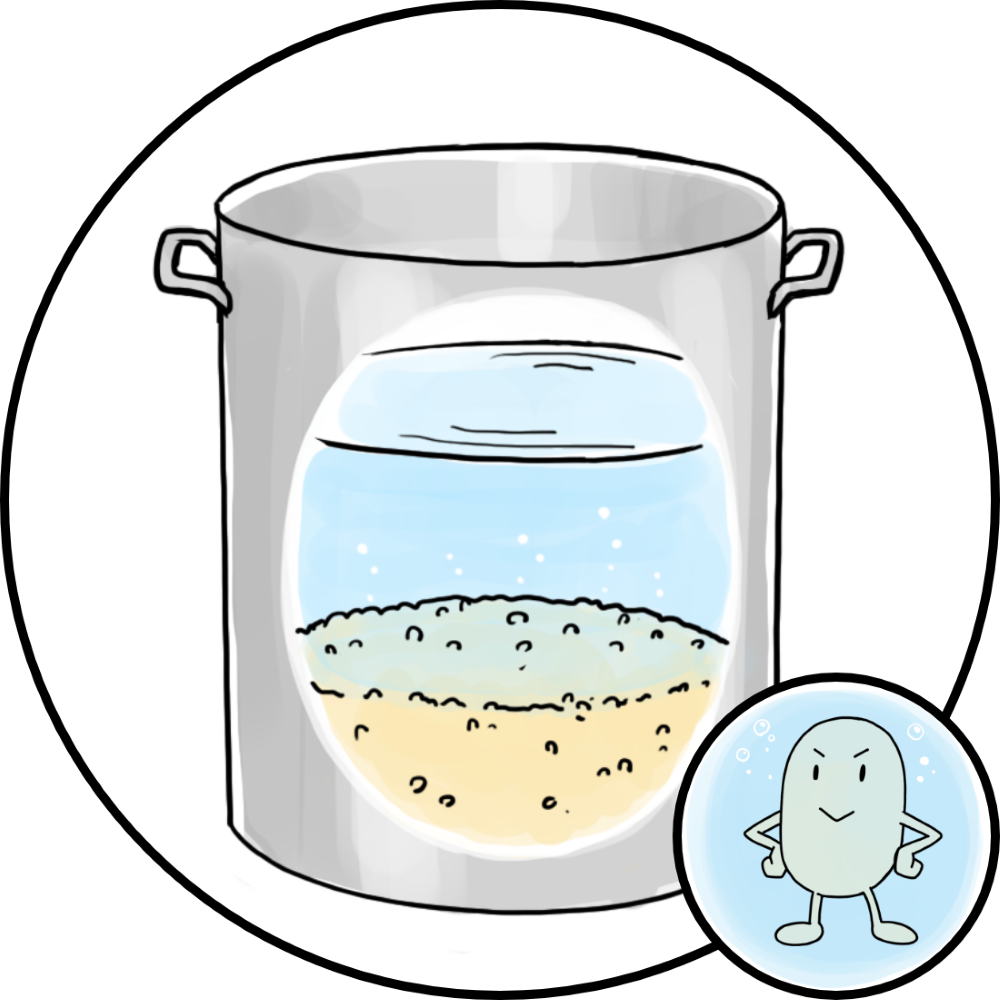

3. 浸漬(しんせき)する

提供:全国納豆協同組合連合会

大豆をたっぷりの水に浸して吸水させます。浸漬(しんせき)は、不要な微生物が繁殖しにくい低温環境で、約18時間行います。水を吸った大豆は、2~2.3倍程度の重さになります。

大豆に水を十分に吸収させることで、蒸す工程で熱の通りが良くなり、煮豆の風味や固さなどを均一に仕上げやすくなります。

4. 蒸煮(じょうしゃ)を行う

提供:全国納豆協同組合連合会

十分に水を吸わせた大豆を、高圧の圧力釜で1時間~1時間半程度蒸します。この工程を蒸煮(じょうしゃ)といい、圧力釜で蒸すことで栄養やうまみ成分の流失を最小限に抑えます。

蒸された大豆は、ふっくらとやわらかくなり、納豆菌が増殖しやすい状態となります。

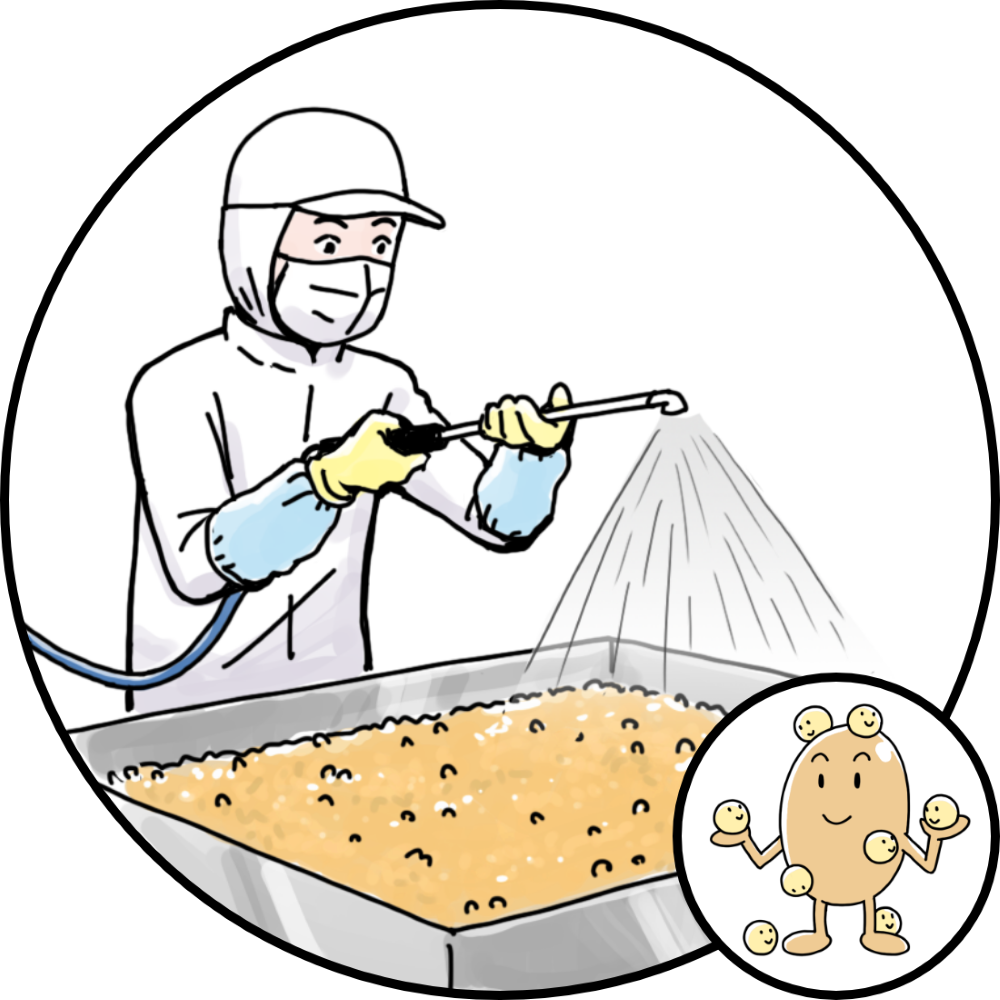

5. 納豆菌を噴霧する

提供:全国納豆協同組合連合会

蒸煮した大豆(煮豆)に、水で希釈してミスト状にした納豆菌を噴霧して、表面に付着させます。

納豆菌は70~90度の熱い煮豆に噴霧するのが理想的とされています。この温度は多くの菌は繁殖できない温度帯ですが、耐熱菌である納豆菌は繁殖が可能です。その結果、雑菌の混入を防ぐことができます。

6.容器に盛り込む

提供:全国納豆協同組合連合会

納豆菌を付着させた煮豆を、雑菌の混入を防ぐため熱いうちに容器へ盛り込みます。納豆菌は増殖する際に酸素を必要とするため、適度な隙間ができるようふんわりと盛り込みます。

7.発酵させる

提供:全国納豆協同組合連合会

納豆菌を付着させた煮豆を入れた容器を、室温約40度で高い湿度を保った「室」と呼ばれる醗酵室に入れ、16~24時間静置します。

この工程により、納豆菌が増殖して発酵し、大豆から納豆へと変化します。

8.冷却、熟成を行う

提供:全国納豆協同組合連合会

規定の時間で納豆を室から出し、室温程度まで温度を下げて発酵を止めます。その後、5度以下の冷蔵室に6~8時間置いて熟成を行います。

納豆は熟成させることで成分が安定し、香りや糸引き、うまみがより強くなるとされています。

9.包装、出荷

提供:全国納豆協同組合連合会

熟成が終わった納豆は容器にラベルを付け、出荷されます。

納豆の種類と特徴

PIXTA

納豆には代表的な糸引き納豆のほかにも、さまざまな種類があります。納豆の種類について解説いただきました。

糸引き納豆

粒、中粒、大粒などの種類があります。また、大豆の粒がそのままのものと、細かく砕かれたひきわり納豆があります。

- 極小粒・中粒・大粒などの粒納豆:大豆の皮には、食物繊維やポリフェノールなどの栄養素が含まれているので、大豆の栄養素をまるごと取りたい方には、粒納豆が良いとされている。

- ひきわり納豆:粒が細かくなることで、納豆菌が付着する表面積が大きくなり、発酵による栄養価が高くなる。また、ひきわり納豆は大豆の皮が取り除かれているので、食べやすく、消化が良いとされている。

塩辛納豆

糸を引かない納豆である塩辛納豆は、納豆菌ではなく、麹菌と塩で発酵させた食品です。生産地によって呼び名が異なり、「浜納豆」や「寺納豆」などとも呼ばれています。

作り方は、蒸した大豆に香煎と呼ばれる炒った麦粉をまぶして発酵させ、さらに塩水に浸けて熟成発酵させてから乾燥させます。

ドライ納豆

ドライ納豆とは、納豆を乾燥させたり、揚げたりしたものです。特長としては以下があります。

- 日持ちがよく、食感がポリポリとして軽い。

- 納豆の風味はありつつも臭いは弱く、粘りも少なく感じるので、納豆が苦手な方でも食べやすい。

- 携帯性も高く、お菓子のような感覚で食べることができる。その他、ふりかけやサラダにも使われる。

- 水分がない分栄養素が凝縮されているので、手軽に栄養を取ることが期待できる。

良いこと尽くめの納豆。でも注意点も!

PIXTA

納豆の健康効果は絶対ではない!

納豆には、多くの栄養が含まれているため、納豆を食べることで健康効果が期待できます。しかし、それには前提があるのだそう。

「納豆は薬ではないので、食べたからといって、直接的に体に働きかけるわけではありません。規則正しい生活リズムや、バランスの良い食生活を心がけるなど、さまざまな要因が寄与し合って、その上に納豆の栄養素が、健康な体作りに働いているのだと考えられています」(広報担当者)

日々の健康管理があってこそ、納豆の栄養素もより機能的に働くのですね。

納豆を食べてはいけない人も

「納豆は健康に役立つ食品ですが、食べるのを控えたほうが良い場合もあります。特にワルファリン(抗凝固薬)を服用している人は、注意が必要です。納豆には血液を固め、出血を止めるビタミンK2が多く含まれており、ワルファリンの薬効を、弱めてしまう可能性があるためです。気になる方は、かかりつけの医師や、薬剤師に相談してください」(広報担当者)

1日1~2パックまでが適量

「納豆を食べ過ぎることによる健康被害は報告されていませんが、小さい子どもや高齢者、胃腸が弱い方の場合、食べ過ぎることで消化不良を起こす可能性もあります。健康な人であれば、そこまで気にする必要はありませんが、1日1~2パックまでが適量でしょう」(広報担当者)

大豆アレルギーの方は要注意

「大豆アレルギーの方にとっては、納豆はリスクの高い食品となります。食べるのは避けましょう」(広報担当者)

納豆を使ったおすすめレシピ

TOKYO GAS

納豆はそのまま食べるだけでなく、料理に使うのもおすすめです。ウチコトでは納豆を使ったレシピもご紹介しています。参考にしてみてくださいね。

おわりに

発酵食品で、体に良いイメージがある納豆ですが、実際に健康に役立つ成分がたくさん含まれていることがわかりました。納豆を食べる際の注意点も知った上で、さまざまなスタイルでおいしく味わいつつ、健康増進に役立てられればいいですね。

-medium.jpg)