離乳食を冷凍する際のポイント

提供:植草真奈美

離乳食は目安として、生後5~6カ月からスタートし、1歳〜1歳半頃を完了期として進めていきます。半年から1年ほどかけて、トロトロのペースト状のものから自分で手づかみで食べられるものまで、内容や形状を変えながら用意する必要があるため、毎日の離乳食作りはとても大変です。

そんなときに役立つのが、離乳食の冷凍保存です。衛生面や使い勝手など、離乳食の冷凍に関する基本的なポイントをご紹介します。

加熱調理後、冷ましてから冷凍

uchicoto

離乳食は加熱調理したあと、しっかり冷ましてから冷凍するのが基本です。赤ちゃんは抵抗力がまだ十分ではなく、大人なら問題のないものでも食中毒を起こしやすいため、衛生面への配慮がとても大切です。

「食中毒の原因となる細菌は、37℃前後で最も増えやすいといわれています。離乳食の調理後は、室温でゆっくり冷めるのを待つのではなく、できるだけ早く温度を下げることが大切です。

そのため、小分けにして容器に入れ、下に保冷剤を敷いたり、冷蔵庫の急速冷凍の機能を活用して冷やすとよいでしょう。ただし、熱いまま保存容器のふたをしてしまうと、ふたに湯気など水滴がつき、細菌が繁殖しやすくなるので、注意が必要です」(植草さん)

1食分ずつ小分けにして冷凍する

uchicoto

離乳食を冷凍する際は、1食分ずつ小分けにしておくと、手間が省けて便利です。

「離乳食調理にすぐに使えるように、ゆでたり、つぶしたり下準備を終えた野菜や肉などの食材を冷凍しておくと、組み合わせて調理できるので、時短で離乳食を作ることができます。また、調理を済ませた状態で冷凍しておくと解凍してそのまますぐに食べさせられるので便利ですよ」(植草さん)

早く凍り、取り出しやすい形で冷凍を

植草さんによると、ベビー用品店などで販売されている離乳食冷凍用の小分けトレーを活用するのがおすすめとのことです。

「専用トレーはやわらかい素材でできており、凍った離乳食を取り出しやすいのが特徴です。硬い素材でできた製氷器は凍らせた離乳食が取り出しにくい場合もあり、手で触れる回数が増えてしまうと、衛生面も気になります」(植草さん)

また、かぼちゃやさつまいもなどの食材はゆでる、蒸すなどの加熱調理後につぶし、冷凍用の保存袋に入れて冷凍する方法もあります。平らにして、菜箸などで境目をつけておくと、1食分ずつ割って取り出すことができます。

uchicoto

上の写真のように、袋の上から箸などで押さえて1食分ごとにしっかりと境目をつけておくと、そこからパキッと折って取り出せるので便利です。

離乳食食材で冷凍に適さないもの・適しているもの

uchicoto

離乳食によく使われる食材の中には、冷凍保存に向かないものや冷凍保存の活用がおすすめのものがあり、上手な使い分けがポイント、と植草さんは話します。

それでは、具体的にどのような食材があるのか、ご紹介していきましょう。

冷凍保存に向かない食材は一工夫して

冷凍すると食感や風味が損なわれる食材もあるため、工夫が必要です。

「離乳食で使いやすい食材の豆腐やジャガイモは、冷凍すると食感が変わってしまいます。例えば、豆腐はハンバーグに混ぜ込んだり、ジャガイモはゆでてつぶしてから冷凍するとよいでしょう。

離乳食は、赤ちゃんにとって消化や吸収の練習となるほか、さまざまな素材の味や食感に触れる大切な時期でもあります。工夫しながら、いろいろな素材を離乳食で取り入れていきたいですね」(植草さん)

冷凍保存におすすめの食材

uchicoto

「おかゆは少量で作ることが難しいので、まとめて作り、小分けにして冷凍しておくのが便利です。おかゆは冷蔵保存ではなく、冷凍保存がおすすめです。お米のおいしさも損なわれにくいですよ」(植草さん)

初期の離乳食の冷凍保存方法

uchicoto

離乳食の内容は赤ちゃんの月齢や発達に合わせて、初期、中期、後期、完了期に分かれています。ここからは、時期に合わせた離乳食の保存方法について、植草さんに教えていただきました。

離乳食の初期は、食べることに慣れるための時期です。そのため、かまずにごっくんと飲み込めるようなペースト状にする必要があります。

水分量が多いこの時期の離乳食を冷凍する際のコツをご紹介します。

つぶしがゆ〜10倍がゆ

お米に対して水を10倍の量で炊いたものを「10倍がゆ」といいます。ご飯を使う場合は、ご飯1に対してお水9にするのがおすすめです。

離乳初期は、10倍がゆを裏ごしした『つぶしがゆ』からスタートし、2カ月の間に少しずつ硬さ(水分量)を変えていきます。

「つぶしがゆは、ヨーグルトやポタージュスープのような形状を目安に仕上げましょう。深さのある保存容器で、1食ずつ小分けに冷凍保存するのがおすすめです」(植草さん)

裏ごし、すりつぶし食

uchicoto

野菜や魚をやわらかくなるまでゆでて、すりつぶして作るのが初期の離乳食です。最初は裏ごしして食物繊維を取り除くようにしましょう。食べ慣れてきたら、ハンドブレンダーでなめらかに仕上げたり、すりつぶしたり、少しずつステップアップしていきます。

「離乳初期はヨーグルトくらいの状態を目安に、なめらかに仕上げましょう。裏ごししたら白湯やゆで汁を加えて、赤ちゃんが食べやすい硬さに伸ばしていきます。

昆布だしを使って、うま味をプラスしてもよいですね。食べ進みが悪いときは、溶かした粉ミルクで伸ばしてもよいかもしれません。

離乳食の最初の1カ月は、母乳や粉ミルク以外の味に触れ、食べることに慣れるのが目的です。スプーンを嫌がったり、口から出してしまったりすることもあるかもしれませんが、焦らず、赤ちゃんのペースに合わせて、ゆっくり見守りましょう」(植草さん)

初めて食べる食材は1さじから始めます。アレルギーが出たときに、どの食材が原因か判断しづらくなってしまうため、初めての食材は1日1種類ずつ試すようにしましょう。離乳食の冷凍ストックも、食材ごとに作って冷凍しておくのがおすすめです。

中期の離乳食の冷凍保存方法

uchicoto

食べることに慣れてくるのが離乳食の中期です。初期に引き続き、消化吸収の練習や新しい味に慣れる時期でもあるため、水分量が多いのが特徴です。冷凍する際は深さのある保存容器を使うと便利です。

ゆで野菜

ゆでてすりつぶした野菜に白湯やおだしを加え、食べやすいやわらかさに調整します。

「野菜は1~2cm角のダイス状や1.5cm幅程度の輪切りにしてゆで、やわらかくなったらすりつぶします。すりつぶしのものが上手に食べられるようになってきた中期後半では、みじん切りくらいの大きさのものも食べられるようになります。少しずつステップアップしていきましょう。

離乳中期では昆布だし、かつおだし、野菜だしが使用できます。食べ進みのよくない食材は、だしでうま味をプラスすると食べやすくなります。

鶏ささみなどパサつきやすい食材は、やわらかく煮て、水溶き片栗粉でとろみをつけると食べやすくなりますよ」(植草さん)

複数の食材をまとめる

離乳中期では、食材ごとのストックだけでなく、調理した離乳食を冷凍ストックしておくのもおすすめです。まとめて調理して、1食分ずつに分けて冷凍しておくとよいでしょう。

「例えば、私のレシピ本で紹介しているブロッコリーのミモザポテトでは、小房に分けたブロッコリーと皮をむいて角切りにしたジャガイモをゆでてやわらかくし、すりつぶしてから固ゆでして裏ごしした卵黄を加えます。このように調理して完成させたものを冷凍しておけば、解凍するだけで1食分がすぐに用意でき、毎回献立を考える手間も省けて便利ですよ」(植草さん)

後期・完了期の離乳食の冷凍保存方法

uchicoto

離乳食からの栄養摂取量が母乳やミルクを上回り、スティック状のものをかじれるようになるのが後期、そして完了期です。ゆでる・煮るだけでなく、ソテーなど油で炒める調理も取り入れられます。また、完了期ではしっかりと食べ物をそしゃくできて、下痢など体調の変化がなければ、揚げ物も食べられるようになってきます。

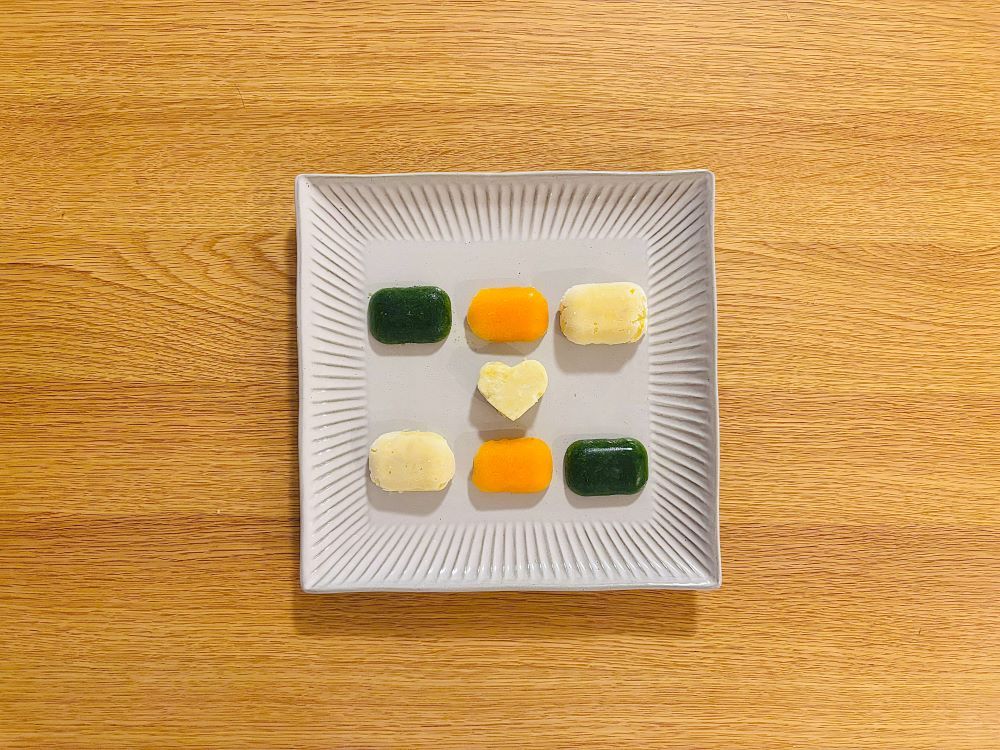

手づかみ食、調理済み食

uchicoto

「離乳後期になると、自分で食べたいという気持ちが出てくるので、手づかみ食べも始めてみましょう。赤ちゃんは食材に触れることによって、食べ物の形や硬さを学んでいきます。野菜スティックやおやき、パンケーキなど赤ちゃんが手づかみしやすく、食べやすいものを作ってあげるのがおすすめです。

冷凍保存するときは、1つずつラップに包んでおくとよいでしょう。食べる分だけ解凍でき、電子レンジ加熱によるパサつきなどを防ぐことができます」(植草さん)

番外編:おだしの冷凍

uchicoto

「だしはペーストを伸ばしたり、料理にうま味を加えたり、離乳食調理では欠かせません。1食分の使用量は少ないため、まとめてとっただしを製氷器などで冷凍保存しておくと、使いたい分量だけ取り出して使えて便利です」(植草さん)

だしだけで冷凍しておくと、冷凍ストックの離乳食を解凍し、水分量を調整したいときにも使うことができます。使用するときはしっかり再加熱してから使うようにしましょう。

冷凍した離乳食の上手な使い方

uchicoto

冷凍した離乳食は、使う前に必ず加熱解凍します。上手に使うためのコツを植草さんに教えてもらいました。

解凍のコツ

冷凍した離乳食は、電子レンジで解凍してしっかり再加熱して使います。レンジ加熱すると早く、手間もかかりません。自然解凍は、細菌が繁殖しやすいため絶対にNGです。

「離乳食を電子レンジで解凍する際は、ふんわりとラップをかけて加熱し、水分が飛びすぎないように気をつけます。一度に加熱せず、途中で混ぜたりして、様子を見ながら解凍するとムラなく上手に解凍できます。必ず中までしっかり加熱しましょう」(植草さん)

離乳食は小分けにして冷凍+組み合わせて献立作り

離乳食は初期、中期、後期、完了期、それぞれの時期で1回あたりの栄養素の摂取量の目安が決まっています。毎食考えながら離乳食を準備するのは大変なので、冷凍保存するときに食材ごとに1回分の目安量が分かるように分けておくと便利です。

例えば、主食(穀類など)、野菜・果物、たんぱく質の離乳食などを作ったときに、離乳食ごとに月齢に応じた1回分の必要量に小分けして、ジャンル別の保存袋に分けて冷凍しておきます。

使うときには、各ジャンルの保存袋から1個ずつ取り出して組み合わせれば、簡単に1回分の離乳食メニューが完成します。組み合わせを変えることで献立のバリエーションも増やせますよ。また、あらかじめ組み合わせて数回分を作っておいてもいいでしょう。

離乳食の冷凍に関するQ&A

uchicoto

最後に、植草さんに離乳食の冷凍保存について、さまざまな疑問に答えていただきました。

冷凍した離乳食を解凍した際にパサパサになってしまう場合は、どうすればいい?

「解凍前に少量の水をふりかけ、ふんわりとラップをかけて加熱するとよいでしょう。また、一気に解凍せずに、途中で混ぜるなど様子を見ながら加熱時間を調整すると過加熱を防ぐこともできます。

パサついてしまったときは、解凍後に白湯やだしなどで伸ばして、赤ちゃんの食べやすい硬さに調整してあげましょう」(植草さん)

冷凍した離乳食はどのくらい保存できる?

「冷凍保存した離乳食は、1週間以内に使いきるようにしましょう。大人に比べて赤ちゃんは抵抗力が弱いため、衛生面への配慮が欠かせません」(植草さん)

果物も冷凍できる?

「果物は、できれば新鮮なものをその都度準備してあげられるとよいでしょう。

りんごなど加熱調理したものは冷凍保存しておくことも可能です。生のまま冷凍した場合は、ピューレやソースを作るなど、加熱調理に活用するのがおすすめです」(植草さん)

冷凍用の容器は、どのような種類をどれくらい用意しておくべき?

uchicoto

「離乳食の冷凍専用の容器を使用するのがおすすめです。小分けタイプは15、50、80ミリリットルなど離乳食に合わせた小分けのサイズで販売されています。月齢に合わせたサイズで準備できるとよいでしょう。

手間を減らし、効率よく進めるためにも、月齢に合わせた各サイズを1セットずつ用意しておくと便利です。

小分けの保存容器で冷凍し、凍ったら取り出してジッパーつきの冷凍用保存袋に移し替えて保存すれば、小分け容器をたくさん用意しなくても繰り返し使うことができますよ」(植草さん)

解凍したけど使用しなかった分は再度冷凍してもいい?

「一度解凍したものを再度冷凍するのは避けましょう。解凍後、常温に置いている間に細菌が繁殖したり、食感や風味も落ちてしまいます。離乳食は必要な分だけ解凍するようにしましょう」(植草さん)

冷凍した離乳食をお弁当に入れてもいい?

「冷凍した離乳食は、自然解凍ではなく、必ず加熱解凍する必要があるため、お弁当に入れての持ち歩きは避けましょう。赤ちゃんは大人に比べて抵抗力が弱いため、衛生面への配慮が必要です。

外出時には、市販のベビーフードを利用するとよいでしょう」(植草さん)

おわりに

管理栄養士であり、ママでもある植草真奈美さんのお話は、ご自身の経験をもとにしたアドバイスや離乳食の作り方など、役立つ情報がたくさん詰まっていました。離乳食は、赤ちゃんにとっても初めての経験ばかりです。初めての食感や味を体験しながら味覚を育て、消化や吸収の力を養う期間でもあります。離乳食を作る親御さんも、初めてのことで緊張したり、戸惑ったりしても大丈夫です。無理のないペースで、離乳食を進めていきましょう。離乳食の冷凍保存は、そんな親子にゆとりをもたらしてくれる方法のひとつです。

-medium.jpg)