古米とはどんなお米?

PIXTA

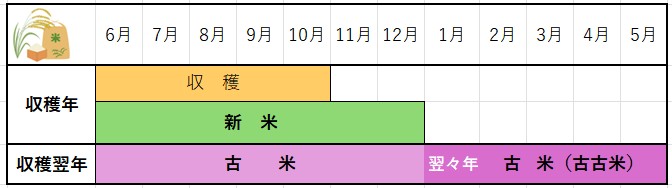

「古米」とは、前年以上前に収穫されたお米のことを指します。一般的にお米の収穫時期は秋(8月〜10月)ですが、品種によって異なり、沖縄では6月ごろに収穫されるものもあるそうです。

収穫されてからその年の12月までを「新米」と呼び、収穫から1年以上経過したお米を「古米」と呼びます。また、収穫から2年以上経過したものは「古古米」、3年以上経過したものは「古古古米」といったように、「古」という字を重ねて経過年数を表すこともあります。

uchicoto

通常、小売店では収穫後1年以内のお米を中心に販売されていますが、1年以上経過した古米も流通することがあります。

古米は劣化が進んでいる状態

「古米は収穫から時間が経過しているため、水分は保たれているものの、やはり劣化が進んでいる状態」だと西島さんは話します。

お米は販売されるまで玄米のまま、より長くおいしさを保てる温度(15℃以下)と湿度(70%前後)に管理された環境で保存されていますが、収穫から1年以上たつと、どうしても劣化が進んでしまいます。

さらに西島さんによれば、「ぬかという服を着ているお米は保水しやすい状態だが、精米すると乾燥しやすくなり、味落ちが始まる」とのこと。ちなみに、通常の精米よりもさらにぬかを取り除いた無洗米は、より乾燥しやすい状態なのだそう。

劣化が進んだ古米は収穫後一年以内のお米に比べ、精米後の乾燥や味落ちの速度が早いという特徴があると西島さんは教えてくれました。

お米は古くなってもおいしく食べられるって本当?

PIXTA

精米後は乾燥が進み、味が落ちるのも早いとされる古米ですが、「米にはそもそも、おいしく食べられる期間っていうのに明確な限界はないんですよ」と西島さんは笑います。一体どういう意味なのでしょうか。

「お米をおいしく食べられる期間は、常温で2週間、冷蔵庫で1カ月半程度と一般的にはいわれていますが、あくまでも精米したてのおいしさを求めるならの話。お米って消費期限がないんです。だから収穫から1年以上経過した古米でも、精米から2カ月以上たったお米でも、自分がおいしいと感じられるように調理する方法を知っていれば、何も問題ないんです」(西島さん)

そのためには、自分がどのようなお米の味を「おいしい」と感じるのかを知っておくことが大切だと西島さんは言います。

自分に合ったお米の選び方については、以下の記事で詳しくご紹介しています。参考にしてみてくださいね。

-thumbnail.jpg)

五ツ星お米マイスターが教える「おいしい米」の選び方

古米をおいしく炊く方法【炊飯器編】

PIXTA

乾燥が進んだ古米を、炊飯器でふっくらとやわらかく炊き上げる、西島さん流・基本の炊き方を伺いました。

【用意するもの】

- 冷蔵庫で保存した古米(冷えた状態)

- 冷たい水(浄水器を通した水、またはミネラルウォーター)

- 炊飯器用計量カップ

- 菜箸

- 大きめのボウル、または炊飯器の内釜

【手順】

1. 冷蔵庫から出した古米をすぐに計量する

提供:スズノブ

お米が温まらないうちに、手早く計量カップに古米を入れ、軽く揺すって隙間なく詰める。計量カップの縁に沿って菜箸などで余分なお米を落とす。

2. 冷水でお米をすすぐ

提供:スズノブ

1のお米を入れたボウルまたは炊飯器の内釜に、冷水(浄水器の水やミネラルウォーター)を注ぐ。すべてのお米がしっかり浸るように素早く水を加えたら、表面の汚れを浮かせるように数回(10秒ほど)かき混ぜ、すぐに水を捨てる。

「お米に水をかけると、一気に水を吸い込み、その水は研いでもお米の中に残ったままになります。水と一緒にお米の汚れも吸い込んでしまうため、これが炊き上がりのニオイや黄ばみの原因となるのです。また、常温のお米に常温の水やぬるま湯をかけると、さらに吸水率が高まってしまいます」(西島さん)

冷蔵保存されて「冬眠状態」にあったお米は、すぐに水を吸水できない上、表面の汚れも乾燥して剥がれやすくなっているのだそう。そのため、お米の温度を上げずに汚れを洗い流すには、最初に冷水を使うのが良いというわけです。

3. すすぐ(ここからは水道水でOK)

素早く水道水を注ぎ、2と同様に数回かき混ぜたら、すぐに水を捨てる。

4. 研ぐ(1回目)

水を捨てたお米に、ソフトボールを握るように指を広げて差し込み、シャカシャカと音がする一定のリズムとスピードで、20回ほど研ぐ。お米同士がこすれ合って表面を磨くイメージ。

「古米は乾燥して割れやすいため、ザルで研いだり、ザル上げをしたりするのは避けてください」(西島さん)

5. すすぐ

研ぎ終わったお米に水を注ぎ、とぎ汁を薄めたら、数回かき混ぜて水を捨てる。

6. 研ぎとすすぎ(4と5)の工程をもう一度繰り返す

提供:スズノブ

研ぎとすすぎの工程をもう一度繰り返し、とぎ汁を薄めてから水を捨てます。不安な場合は、さらにもう一度だけ水をゆっくり注ぎ、水の色を確認する。水がほぼ透明になっていれば、十分に研げているサイン。最後に、すすいだ水を捨てる。

7. 冷水で浸水してから炊く

研いですすぎ終えたお米と、分量の冷水を炊飯器の内釜に入れ、1時間以上浸水させてから炊き始める。

※お米の吸水は2時間で十分に行われます。腐敗を防ぐため、浸水後は9時間以内に炊き始めること。

圧力IH炊飯器は、強い圧力によってお米に素早く水を浸透させる機能があるため、浸水の時間が取れない場合は、そのまま炊飯してもOK。

「ご飯の粘りと甘みは、水が沸点に達するまでの間に引き出されます。最初に使う水の温度が低ければ低いほど、沸騰までにかかる時間が長くなるため、冷水を使うことで、より粘りと甘みを引き出すことができるのです」(西島さん)

8. 炊き上がったら、すぐにご飯をほぐす

提供:スズノブ

炊き上がったらすぐに炊飯器のふたを開け、ご飯をしゃもじで十字に切るように分ける。1/4のご飯を3/4の上にひっくり返して乗せたら、ご飯粒同士を一つ一つ離すようにほぐし、空いた部分を使いながら同じ要領ですべてのご飯をほぐす。

「最近普及している圧力IH炊飯器の場合、炊き上がりのサインが鳴るまでに蒸らしも完了しているため、追加で蒸らす必要はありません。炊き上がったらすぐにふたを開けて余分な蒸気を逃がし、手早くご飯をほぐしてください。ほぐす前に保温状態になってしまうと、うまくほぐせないだけでなく、味や食感も悪くなるので、注意してください」(西島さん)

炊き上がりの味に不満を感じたら?

「炊き上がりのご飯に粘りが足りないと感じた場合は、炊飯器の炊き分け機能を使って調整をすると良いでしょう。また、ツヤが足りない、ご飯が硬いと感じるときは、水の量を増やしてみてください。規定の水量にこだわらず、お好みのツヤややわらかさになるまで水を増やして大丈夫です」(西島さん)

「最近の炊飯器は多機能なので、おまかせ炊飯モードだけを使うのは、スマートフォンを通話だけで使うのと同じようなもの」と西島さん。「自分の好みが分かると、炊飯器の炊き分けモードを使うのが楽しくなりますよ」と笑顔で話してくれました。

炊飯時に氷を使うと炊きムラの原因になる

「お米の甘みや粘りを引き出すには冷水を使うことが大切ですが、炊飯時に氷を入れるのはおすすめできません。内釜に氷を数個入れた程度では水全体を十分に冷やせず、氷の周囲だけが冷えすぎてしまうため、炊き上がりにムラが生じる原因になります」(西島さん)

もし冷水が十分に用意できない場合は、最初のすすぎ用よりも炊飯用の水を優先して冷水にするのが良いそうです。氷を使う場合は、あらかじめ氷を入れて冷やした水だけを使って炊くと良いでしょう。

また、炊き始めが冷たいほうが良いからといって、炊飯器の内釜や土鍋に米と水を入れたまま冷蔵庫で冷やしてから炊くのは、破損の原因にもなるのでNG。別の容器に移して冷やす方法も、内釜にお米を戻す際に粒が崩れてしまうなど、水を吸ってやわらかくなった米の扱いが難しいためおすすめできないそうです。

炊飯器の保温機能は使わず、保存は冷凍で!

西島さんによると、食味が落ちやすい古米を炊いた場合は、炊飯器の保温機能を使わないのが鉄則とのこと。炊き上がったら、すぐに保温スイッチを切りましょう。

長時間保存したい場合は、冷凍対応の保存容器などに、ご飯を詰め込まないようにふわっと入れて冷凍保存してください。

ご飯の冷凍保存の方法については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。参考にしてみてください。

「残りご飯の冷蔵保存はNG!?」残りご飯の【上手な保存方法】と保存期間

古米をおいしく炊く方法【土鍋編】

PIXTA

古米を土鍋で炊く場合も、研ぎ方は炊飯器と同じですが、火にかける前に土鍋の外側がぬれないよう、ボウルなどを使ってお米を研ぎましょう。

ザルに上げて水を切るのは、炊飯器で炊く場合と同じく、避けたほうが良いそうです。

「研いだお米を土鍋に移したら、お米の量に対して同量から1.3倍の冷水を加えます。浸水時間は炊飯器と同じく1時間以上、最長で2時間まで浸けてください。その後、お好みの火加減で炊き始めます。炊き上がったら13分ほど蒸らし、その後は素早くほぐしてください。土鍋のまま常温で保存し、食べきれないご飯は保存容器に移して冷凍保存するのがおすすめです」(西島さん)

ちなみに、西島さんおすすめの炊き方は以下の通り。

「やや強めの中火にかけると、クツクツと音がし始め、湯気が出ます。さらに全体から勢い良く泡が出るまでの時間が13分ほどです。そのまま1分ほど、その状態をキープしてから日を消して、そのまま13分ほど蒸らしてください」(西島さん)

炊飯器で炊く場合と同じく、炊き上がりが硬く感じたときは、お好みの硬さになるまで水の量を増やせば良いそうです。またご飯が炊き上がるまでの所要時間は、通常のお米も古米も変わらないとのこと。

プロ直伝! 古米をおいしく食べる3つのコツ

提供:スズノブ

古米をおいしく炊く方法を覚えたら、さらに自分好みの味に仕上げる「お米マイスター直伝のテクニック」も試してみませんか?

ザルで簡単! 古米をよみがえらせる「再精米」

通常のお米と比べて、購入後の劣化が早い古米ですが、簡単に風味を取り戻す方法があるそうです。

「購入してから1カ月以上たった古米は、炊く前にお米を手ですくい、軽く擦り合わせてみてください。手のひらに白い粉がつく場合は、品質が低下しているサインです。金属製のザルにお米を入れ、水をかけずにゴシゴシとこすりつけてください。2分ほど続けると、ザルの下に白い粉が落ちてきます。これが炊き上がり時のニオイや黄ばみの原因となる劣化した部分なので、この粉を取り除くことで、お米本来の味わいがよみがえります」(西島さん)

この後は、前述の「古米をおいしく炊く方法」の通りに行えばOKです。

好みや料理に合わせて、古米に他のお米をブレンドする

「お米は、甘みや粘りなどの特徴が強い品種をブレンドすれば、好みや料理に合わせて味を調整できるんですよ」と西島さん。昭和の頃は、米屋が独自の技術や個性を生かしたブレンド米が主流として販売されていたのだそう。

「例えば、やわらかく甘みの強い味にしたいなら、『北海道産ゆめぴりか』や『宮城県産だて正夢』、『青森県産あさゆき』などの低アミロース米をブレンドします。おにぎりにぴったりの粘りを出したいなら『宮城県産だて正夢』、ふわふわの炊き上がりにしたいなら『青森県産あさゆき』をブレンドするのがおすすめ。古米にブレンドする際の基本の割合は7:3。そこからお好みの味になるまで調整してみてくださいね」(西島さん)

普段食べているお米が気に入っていて、たまたま古米が手に入った場合は、いつものお米をブレンドすることで、そのお米ならではの特長を生かした炊き上がりにできるそうです。

「古米の味にそこまで違和感を感じていないけど、もう少し調整したいなら、古米と普段のお米を7:3の割合でブレンドしてみてください。逆に、古米の味があまり好みでない場合は、古米と普段のお米を3:7の割合でブレンドして試してみると良いでしょう」(西島さん)

古米の特徴に合わせた料理に使う

ブレンドはお米の味を好みに合わせて調整する技術ですが、そもそも古米の特徴に合わせて料理を決めるのも1つの手だと西島さんは話します。

「冷めると粘りが弱く、ボソボソしがちな古米は、おにぎりや炊き込みご飯にはあまり向きません。逆に、キャンプでカレーライスをたくさん作るなら、リーズナブルな古米を積極的に活用するのもおすすめです。古米の特徴を理解して、料理によって使い分けると良いですよ」(西島さん)

炊き上がったご飯のニオイが気になる、ツヤがない、パサついて硬い、味が感じられない

ニオイが気になるときや、味があまり好みではない場合は、ご飯粒を1粒ずつコーティングするような料理に使うと良いそうです。オムライス、スープカレー、おじや、おかゆ、雑炊、お茶漬け、リゾット、ドリアなどがおすすめです。

味が薄い、ツヤがなく、やや硬さを感じる

ややパラパラした食感や、粘りや甘みの少なさが気になる場合は、肉料理に合わせるほか、カレーライスや丼もの、チャーハン、ビビンバなど、ご飯をたくさん食べたくなる料理に使うのがおすすめです。また、具材や調味料を工夫したちらしずしや卵かけご飯、まぜご飯なども相性が良いそうです。

古米を購入する際の注意点は?

PIXTA

古米は劣化が進んでいるため、購入時にはしっかりと状態を確認して選ぶことが大切だと西島さんは話します。

「米不足がニュースになり、古米が流通するような時期には、まれに『くず米』と呼ばれるようなお米が出回ることもあります。そうした場合でも失敗しないよう、お米の状態を見極める知識を身につけておくと良いですよ」(西島さん)

西島さんによると、古米に限らず、おいしいお米を選ぶ際に確認したいポイントは、以下の3つだそうです。

1.精米時期

「お米を買う際には、まず『精米時期』を確認しましょう。日付の新しいものを選ぶのがポイントです。ただし、精米したての品質が保たれる期間は、常温で約2週間、冷蔵庫で約1カ月半程度です。スーパーなどの販売店では、最も購入数が多い日曜日に合わせて入荷予定を組むなど、精米したてのおいしさを届ける工夫をしてることが多いですね」(西島さん)

2.実際のお米の状態

「米袋の外側から中の状態が確認できる「のぞき窓」が付いていたり、袋自体が透明な場合は、お米の粒がそろっているか、割れたお米や変色したお米が多く混ざっていないかをよくチェックしてみてください。そのようなお米が混じっているものは、購入を避けたほうが良いでしょう」(西島さん)

3. 産地・品種・生産年・一等米の比率・販売者の記載があるか

単一品種のお米と、複数の種類のお米を混ぜたブレンド米とでは表示方法が異なりますが、お米の販売表示の内容は定められているそうです。

「精米時期に加えて、産地、品種、生産年、一等米の比率、販売者の情報がきちんとパッケージに記載されているかどうかを確認し、記載がない場合は購入を控えるのも、失敗を防ぐポイントです」(西島さん)

相場よりもかなり安いお米には、何かしらの理由があると西島さんは話します。

「精米時期の日付が古かったり、のぞき窓から中身を確認した際に、割れているお米や変色したお米が多く混ざっていたということも実際にありました。そのような状態のお米は、購入を避けてくださいね」(西島さん)

古米の保存方法と保存期間は?

uchicoto

「一般的に、お米は気温15℃、湿度70%前後で直射日光の当たらない冷暗所で保存するのが適しています。しかし、一般のご家庭でこのような場所を探すのはほぼ不可能ではないでしょうか。そのため、冷蔵庫での保存をおすすめしています。また、すでに劣化が進んでいる古米の場合は、より丁寧な保存管理が必要なので、冷蔵保存が必須です」(西島さん)

小分けにして野菜室に並べて保存

「古米を購入したら、冷蔵庫の野菜室に敷き詰めるように保存すると、場所をとらず便利です。お米は空気に触れると食味や品質の低下が早まります。そのため、1回に使う量ごとに密封できるチャック付き保存袋に小分けにして、袋を軽くたたいてできるだけ空気を抜いてからチャックを閉めてください」(西島さん)

冷蔵庫に入りきらない場合は真空パックにして常温保存

冷蔵庫で保管したくてもスペースがないという場合は、真空パックなど、極力空気を抜いた状態で常温保存をすることもできると西島さんはいいます。空気がもれていなければ、常温で約1年間の保存が可能だそうです。

また、お米を真空パックにする専用の保存袋も市販されていますが、布団の圧縮袋で代用することもできるとのこと。その手順を伝授していただいたので、ぜひ参考にしてみてください。

【手順】

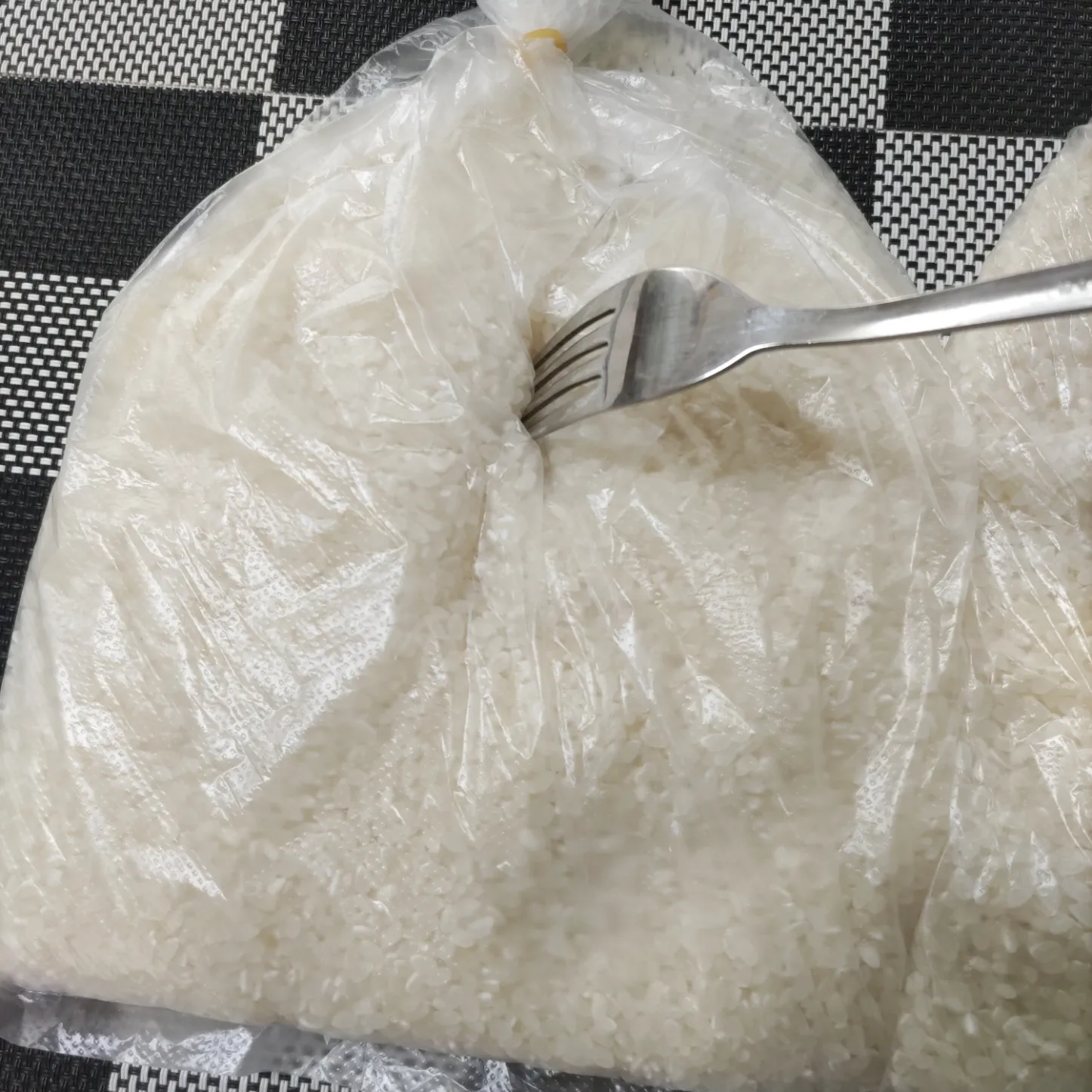

1.ポリ袋などの薄手の食品用保存袋にお米を小分けにし、口を輪ゴムなどで閉じた後、フォークやようじで数カ所穴を開ける

提供:スズノブ

2.すべてのお米を同じように小分けにしたら、布団圧縮袋になるべく重ならないように並べて入れる

3.圧縮袋の使用方法に従って空気を抜き、直射日光の当たらない場所で常温保存する

「布団圧縮袋は食品を入れるものではないため、お米は必ず食品用のポリ袋に小分けしてから入れてくださいね」(西島さん)

カビが発生したお米は食べないで!

自宅でお米を保存する際、高温多湿の環境で保管すると、お米にカビが発生する恐れがあります。

「カビは室温が20〜30℃、湿度が70%以上で発生・増殖しやすくなります。特に梅雨から夏場にかけてお米を常温保存するときは、注意が必要です。お米がいつもより白っぽく見える、あるいは、青緑・ピンク・オレンジ・茶色・黒い斑点といった着色が見られ、カビ臭さなど異臭を感じる場合はすべて破棄してください」(西島さん)

また、見た目は問題ないように見えても、お米のとぎ汁が黒や茶色に濁る場合はカビが発生している可能性があるそうです。

カビがお米の一部にしか見えなくても、すでにほかの部分にもカビが付着している場合もあるので、絶対に食べないようにしてください。

最新のガスコンロなら、ボタン一つで「自動炊飯」

TOKYO GAS

最新のガスコンロなら、自動で簡単にご飯が炊けるって、ご存じでしたか?

ガスコンロの「自動炊飯」機能は、ボタン1つで火加減の調節から消火まで全て自動で「かまど炊きのようなご飯」を炊きあげます。※

1合から美味しく炊けて、しかも炊飯時間は3合で約20分程度! (蒸らし時間は除く)

「自動炊飯」機能では、水位目盛りが付いた水加減が簡単な自動炊飯専用鍋などもありますが、ご家庭にあるフタ付きで深めの金属製のお鍋(アルミ、ステンレス、ホーロー製など)で簡単にご飯を炊くことができます。

土鍋など一部「自動炊飯」機能に対応していない鍋があります。詳しくはコンロの取扱説明書をご確認ください。

目盛りがついていない鍋の場合は、お米の容積の1.2倍の水で炊いてください。水分を多く含んだ新米の場合は1~1.1倍で炊いてくださいね。

-medium.jpg)

Rinnai

その他にも「ガスコンロ」には自動でおまかせの便利な機能がいっぱい!

ガスコンロを使いこなせば、調理グッズをたくさん買いそろえるよりも、時短&上手に料理ができますよ!

(※各機能は搭載されていない機種もあります。各画像はイメージです。専用容器は別売の場合もございます。)

おわりに

お米のエキスパートである西島さんに、古米をおいしく炊く方法だけでなく、お米もほかの食材と同じように味を調整できることなど、おいしく食べるための工夫も教えていただきました。少し視点を変えることで、古米でも自分好みのおいしいご飯を炊くことができます。「古いお米はおいしくなさそう」と敬遠したり、「古米だから仕方ない」と最初から諦めてしまわず、機会があれば古米もおいしく味わってみましょう。

-medium.jpg)

-thumbnail.jpg)

-small.jpg)