切り落としは特定部位、小間切れは部位が不明?

uchicoto

切り落としや小間切れ(こま切れ)は、肉の塊をカットする際に出る切れ端を集めたものです。牛肉や豚肉は大きな塊で入荷され、厚切りや薄切り、塊肉などにカットされてからパック詰めされます。その際に出た切れ端を集めたものが、切り落としや小間切れです。

PIXTA

切り落としや小間切れは、こうした過程で作られるため、肉の種類は牛肉や豚肉が中心になります。鶏肉では切れ端が出にくいため、切り落としや小間切れは市販されることは少ない傾向にあります。

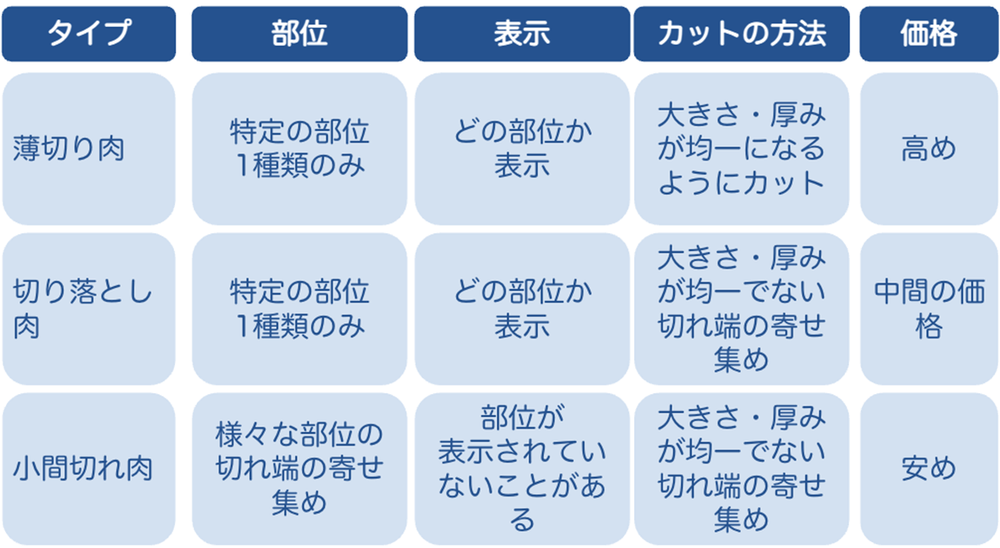

では、切り落としと小間切れは、どう異なるのでしょうか。

切り落とし

-medium.jpg)

PIXTA

切り落としとは、特定の部位の切れ端を集めたもので、「もも切り落とし」「ロース切り落とし」など、部位名が表示されています。

薄切り肉も同様に特定の部位ですが、切り落としとの違いはカットの方法にあります。切り落としは、切れ端を集めているため、大きさや厚みがそろっていないこともあります。そのため、大きさや厚みが均一な薄切り肉より価格が安めに設定されていることが多くなります。

小間切れ

PIXTA

小間切れとは、さまざまな部位の切れ端を寄せ集めたもの。牛肉の小間切れは「牛小間(牛コマ)」、豚肉の小間切れは「豚小間(豚コマ)」と呼ばれます。

1つの部位だけパックされている場合もあれば、複数の部位が混ざっていることも。また部位の表示がないことも多々あります。

使われる部位はさまざまで牛肉の場合は肩肉やもも、ばらが多く、豚肉の場合はももや肩、ウデなどがよく使われます。

uchicoto

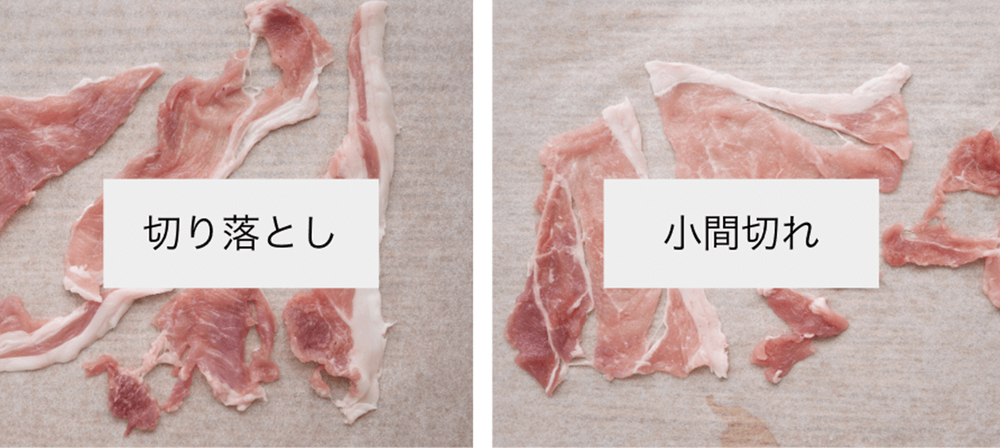

上の写真は、豚肉の切り落とし、小間切れをパックから出して広げたものです。今回の購入品では、厚みは同じ程度でしたが、大きさは切り落としの方が均一で、小間切れの方にばらつきが見られました。

薄切り肉

PIXTA

薄切り肉は、特定の部位を薄くスライスしたものです。切り落としのように切れ端ではなく、塊の肉を一定の大きさ、厚みにそろえてカットしています。火の通りが均一で見た目もよいのが特徴で、同じ部位でも切り落としより高めの価格設定になります。

料理における切り落としと、小間切れの使い分け【牛肉の場合】

PIXTA

牛肉の場合、切り落としと小間切れはどう使い分けたらよいのでしょうか。

しらいさん「切り落としの方が価格は高めですが、部位が特定されているため、調理しやすいです。牛丼やしゃぶしゃぶ、すき焼き、ビーフストロガノフのように肉がメインの献立なら、切り落とし一択ですね」

PIXTA

中華料理店のような青椒肉絲を作りたい場合も、切り落としのもも肉がおすすめだそう。繊維に対して垂直に包丁を入れていくと、食感もやわらかく、美しい見た目の均一な細切りに仕上がります。

しらいさん「炒め物や焼きそばなら小間切れでもOK。おいしく作るには、下味をしっかりもみ込むのが大事です」

小間切れは、硬い部位を使っていることが多く、下味にお酒やニンニク、ショウガを入れて、もみ込むことでやわらかくなります。

なお、青椒肉絲を小間切れでおいしく作るには、肉が大きければ食べやすい大きさに切り、下味をつけた後に、片栗粉をまぶしてから加熱するのがおすすめです。野菜もお店のように細切りにする必要はなく、「味つけだけ青椒肉絲風にする」というやり方でも、家庭のおかずとしては十分です。小間切れで肉野菜炒めを作る場合も同様です。

料理における切り落としと小間切れの使い分け【豚肉の場合】

PIXTA

しらいさん「切り落としは部位もわかっているので、牛肉同様、しゃぶしゃぶやすき焼き、鍋などの時の追加のお肉として用意しておくことも多いです。薄切り肉だけだと量が足りない時のお守りのお肉としても便利です」

切り落としは、ショウガ焼きやしゃぶしゃぶなど肉がメインのおかずに。小間切れは下味をつけて、炒め物や焼きそばなどの具にするのがよいそうです。

PIXTA

豚肉の小間切れの場合も、牛肉と同様、下味にお酒やニンニク、ショウガを入れて、もみ込みます。そのまま炒めて野菜炒めや焼きそばに使ったり、包丁で軽くたたいて丸め、片栗粉をまぶして唐揚げや酢豚にするのもおすすめです。たたくことで、硬い部位でもやわらかく、食べやすくなります。

また、包丁でしっかりたたくことでひき肉と同じように使用できます。

uchicoto

実際に小間切れをたたいて、ひき肉にしてみました。表面を20回、裏返して20回たたくと、粗びき肉のようになりました。脂身のところはたたいても切れにくく、包丁で切れ目を入れてからたたく必要がありました。

uchicoto

この後、焼いてみると肉のごろごろとした食感が楽しめる仕上がりに。購入したひき肉とは違った味わいです。

小間切れ肉の見分け方・保存方法

uchicoto

小間切れ肉の場合、部位がわからないことが多いため、購入前に脂身の量や筋の入り方を確認することが大切です。肉の特徴を確認し、それに合った調理法を選びましょう。

しらい先生「小間切れ肉は、まさに出会いです。時折、希少部位が小間切れとして、提供されていることもあります。なかなかわかりづらいですが、その場合はラッキーですね。肉の色味が良く、脂身と赤身のバランスが好みのものを選びましょう」

牛肉の小間切れの見分け方

牛肉の小間切れの場合、白い部分が筋なのか脂身なのか迷うかもしれません。線が細かく入っていたらサシや脂身、線が太ければ筋の可能性が高くなります。筋が多ければ肉質は硬めなのでミンチに、脂身が多ければやわらかいので、いろいろな用途に使えます。

豚肉の小間切れの見分け方

豚肉の小間切れの場合、ドリップの有無や量を確認します。ドリップと呼ばれる赤い肉汁は、たんぱく質が流れ出たもので身体に害はありませんが、傷みやニオイの原因にもなります。ドリップが多いものは避けた方が無難です。

また、お肉のドリップは調理の時、キッチンペーパーなどできれいに拭き取ります。ドリップから嫌なニオイがした場合は、一度水で洗い、拭き取ってから調理しましょう。

豚肉の小間切れの部位を見分けるには、赤身部分を確認します。色が赤ければ、肩やウデなど硬めでうまみの強い部位。色がピンクに近ければ、ももやロースなどやわらかい部位の可能性があります。

小間切れの保存方法

小間切れはパック詰めまでの工程を考えると、切り落としよりやや傷みやすい傾向にあります。すぐ食べない場合は、冷凍しましょう。おいしく冷凍するには、軽く塩をして、ぴっちりとラップで包んで冷凍します。保存期間が長すぎると、ニオイや冷凍焼けが出てきてしまうので、1カ月以内に消費するのがおすすめです。

おわりに

切り落とし、小間切れ、薄切り肉、それぞれの特徴を知り、適切に使い分けることで、料理の幅が大きく広がります。ぜひ参考にしてみてください。

-medium.jpg)

-small.jpg)