それ、火災の原因になるかも? 意外なものが危険物に!

PIXTA

身近にある火災の原因となりそうなものといえば、ガソリンや軽油、ストーブ用の灯油、ライターなどを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

実は、その他にも消防法上で危険物として定められているものがあり、日常生活の中で広く使われています。そういった「身近な危険物」は、誤った使い方や保管法によって、火災の原因になってしまうことがあるのです。

日常的に使っているものの中で、危険性が高いものとはどのようなものか、また、それらを使用するときや保管時の注意点などを東京消防庁防災部防災安全課に取材しました。

消毒用アルコール

PIXTA

新型コロナウイルスの流行を経て、一気に身近になった消毒用アルコール。日常的に使っているという方も多いのではないでしょうか。

アルコールの濃度が60%以上の消毒用アルコールは危険物に該当し、取り扱いを誤ると火災を引き起こす恐れがあります。

使用するときの注意点

消毒用アルコールは、蒸発しやすく可燃性蒸気が発生します。可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留しやすい性質があります。

消毒用アルコールを使用中は、近くに火源があると可燃性蒸気に引火するおそれがあるので、付近での喫煙やコンロを使用した調理など、火気の使用はやめましょう。

また、大容量ボトルから小分けする場合など、消毒用アルコールの詰め替えをする際は、風通しの良い場所や常に換気できる場所で作業し、周囲に可燃性蒸気がたまらないようにするのもポイントです。

保管するときの注意点

消毒用アルコールを直射日光の当たる場所など、高温になる場所に保管すると、熱によって可燃性蒸気が発生します。保管場所は、開封未開封にかかわらず直射日光が当たる場所等、高温になる場所を避けましょう。

油類

uchicoto

食用油や灯油など、家の中には「油類」が意外にたくさんあります。また、これらの油類は、買い置きをしていることも多いので、使用や保管するときの注意点を十分に理解しておきましょう。

食用油を使うときの注意点

天ぷら油は高温になると、火種がなくても発火して燃焼を始めます。揚げ物などをする際には、絶対にそばを離れないようにしてください。

揚げ物をするときには「調理油過熱防止装置」や「立ち消え安全装置」などの安全装置(Siセンサー)が付いているガスコンロを使用することが火災防止につながります。また、IH調理器では、必ず「揚げ物コース」を使用しましょう。

灯油を扱うときの注意点

石油ストーブを消さずに、そのまま手動ポンプで灯油を入れると、火災につながる危険があります。給油は、必ずストーブを消してから行いましょう。

また、買い置きなど家庭で灯油を保管するときには、保管容器に破損している部分がないか、密閉されているかを確認した後、火気を使用する可能性がある場所やその付近、直射日光が当たるなどして高温になる場所を避けて保管してください。保管場所の周囲が整理整頓されているか、地震が起きた場合にも安全かといった点も考慮が必要です。

なお、灯油を200L以上保管する場合や、少量でも他の危険物と一緒に同じ場所で保管する場合には、消防法や自治体の火災予防条例に基づく許可や届け出等が必要となることがあります。大丈夫かな? と不安になったら、気軽に最寄りの消防署へ相談してみましょう。

スプレー缶

uchicoto

化粧品やヘアスプレー、制汗スプレー、消臭剤や殺虫剤、塗料など、身の回りにはたくさんのスプレー缶があります。

スプレー缶には、液体とガスが入っており、ガスが缶の中に圧力をかけることで、液体を噴射させる仕組みになっています。このガスが火災や爆発の原因となることもあるので、使用時だけではなく、保管や廃棄するときにも注意が必要です。

スプレー缶を扱うときの注意点

スプレー缶を使用する際は、必ず換気の良い場所で、火気の近くでは使用しないようにしましょう。

高温になる場所の近くに置くと、ガスの温度が上がって爆発する可能性があります。近くに火気があれば引火して火災につながることもあります。保管する際には、ストーブの近く、直射日光が当たる場所などには置かないよう注意が必要です。

また、廃棄する際にはできるだけ最後まで使い切るようにしましょう。廃棄前にガスを抜く必要があるのか、いつどのように収集されるのかなどは自治体によって異なるので、自治体のルールを確認してください。

充電可能なものには要注意! リチウムイオン電池や関連製品の危険性

PIXTA

スマートフォン、ゲーム機、ノートパソコン、モバイルバッテリーなど、家庭内のさまざまな機器に使われているリチウムイオン電池。猛暑対策として、最近では多くの方が使うようになったハンディファンや、ファン付き作業着にも使われています。

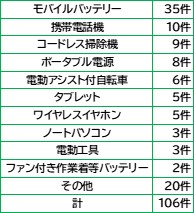

東京消防庁によると、令和6年にはリチウムイオン電池に関連した住宅火災が106件発生しており、過去最多となっています。

提供:東京消防庁「住宅火災における製品用途別発生状況」(令和6年速報値)

身近で増え続けているリチウムイオン電池やその関連製品は、安全な使用方法だけでなく、保管や廃棄の方法、万が一の際の対処法についても知っておくことが大切です。

リチウムイオン電池関連製品を使うときの注意点

PIXTA

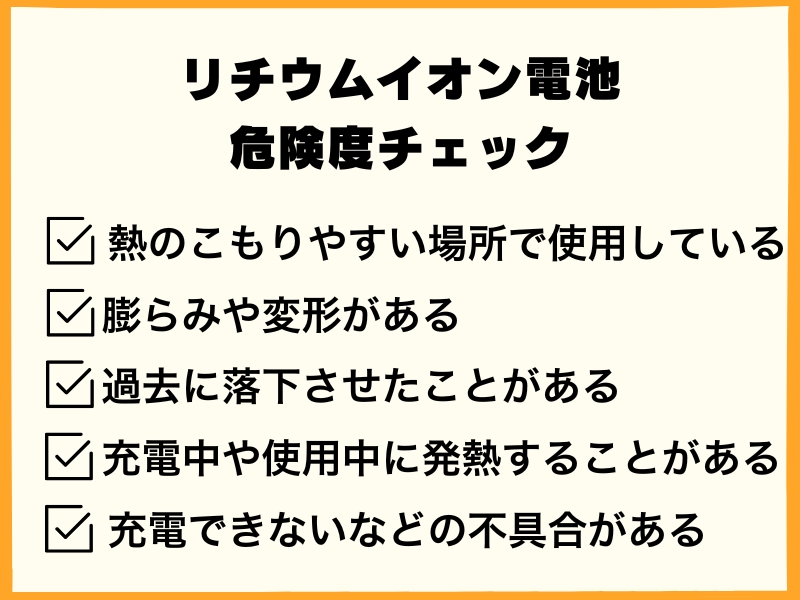

リチウムイオン電池を使用した製品に、次のような症状がひとつでも見られた場合は要注意です。身近に該当するものがないか、今すぐチェックしてみましょう。

uchicoto

もし、当てはまるものがあれば、要注意。

過去には、充電中のモバイルバッテリー発火による火災や、スマートフォンが床に落下した直後に出火するという事故もあったそうです。

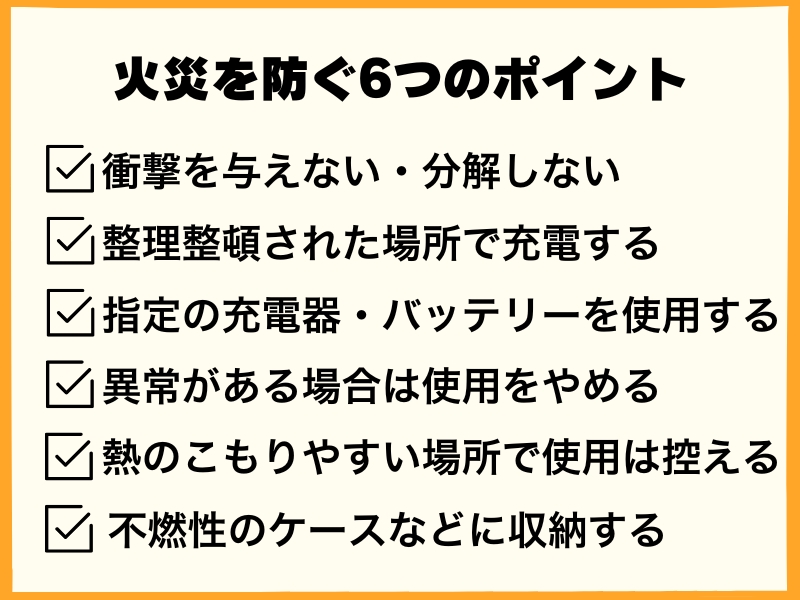

火災を防ぐ6つのポイント

リチウムイオン電池が原因となる火災を防ぐために、6つのポイントを守って安全に使用しましょう。

uchicoto

万が一発火したら

使い方や保管法に気を付けていても、突然発火してしまう可能性はゼロではありません。万が一発火してしまった場合にも、以下の手順を覚えておくと慌てず対処できます。

- 火花が激しく噴出している場合には、近寄らない

- 火花や煙の勢いが収まったら、大量の水や消火器で消火する

- 消火後、安全に配慮して可能であれば水没させる

リチウムイオン電池関連製品の廃棄方法

uchicoto

リチウムイオン電池を使用した製品の誤った廃棄方法による、ごみ処理中の火災も急増しています。

不要になったモバイルバッテリーなど、リチウムイオン電池関連製品を処分する際は、製品の取扱説明書をよく確認し、自治体ごとのルールに従って廃棄しましょう。

おわりに

私たちの身の回りには、実は危険物がたくさん潜んでいます。身近な危険物が原因となる火災や事故を防ぐためには、安全な使い方はもちろん、危険を避けるための保管方法や廃棄方法に関する知識を身に付けることが大切です。「危険物だから」と必要以上に恐れるのではなく、正しく使い、最後まで責任をもって廃棄することで、安心して安全な毎日を送ることができます。一人一人が危険物を正しく使い処分することで、事故を防ぎ、それが社会全体の便利さと利益を守ることにもつながります。まずは、身の回りにあるもののチェックから始めてみてはいかがでしょうか。

-medium.jpg)

-small.jpg)

-small.jpg)