電気代の推移と近況

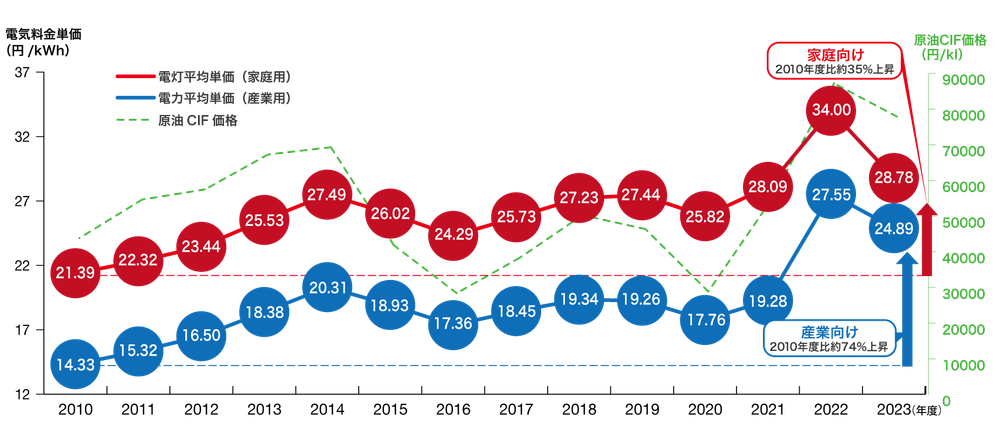

資源エネルギー庁によれば、東日本大震災前以降、電気代は上がっています。2023年度は2022年度と比較して料金が下がったものの、2010年度と比較して、電気代は上昇傾向にあります。

直近では、2025年4月より、電力大手の電気代が値上がりすることがメディア各社より報道されました。使用量が平均的な家庭で、3月と4月を比較して300円~400円程度値上がりしています。

電気代の仕組み

電気代は、下記の3項目で構成されています。

- 基本料金

- 電力量料金(使用量に応じた料金+燃料費調整額)

- 再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)

値上げの際には、上記項目の料金改定が行われます。節電をして使用電力量を減らしても、後述する要因によって基本料金や燃料費調整額が値上げされれば、家計の負担が増してしまうでしょう。

電気代はなぜ高い? 値上げされる3つの要因

電気代が値上げになる場合の主な要因は、以下の3つです。

- 世界情勢によるエネルギー価格の高騰

- 燃料費・原料費調整単価の引き上げ

- 世界的なカーボンニュートラル(脱炭素)の推進

ただし、電気代は政策やエネルギー価格に左右されるため、値上がりが続くとは限りません。将来的に値下がりする可能性もあるでしょう。

以下では、それぞれの要因を詳しく解説します。

要因1. 世界情勢によるエネルギー価格の高騰

電気代が高くなる理由の一つが、世界情勢によるエネルギー価格の高騰です。具体的には、ウクライナ情勢をめぐる地政学的緊張の高まりや、円安の影響が挙げられます。

日本は現在、発電に用いる原料のほとんどを輸入に頼っている状況です。原油はサウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェートから、液化天然ガス(LNG)はオーストラリア、マレーシア、カタールなどから輸入しています。そうした国の情勢が不安定になれば、原材料費や輸入コストがかさみ、電気代の値上がりを招きます。

参考:電気料金平均単価の推移|資源エネルギー庁

要因2. 燃料費調整単価の上昇

燃料費調整単価の引き上げも、電気代値上げの要因です。調整単価は、原油や液化天然ガス(LNG)など原料価格の変動に左右されます。

燃料費調整単価は、 3ヶ月間の貿易統計価格に基づいて毎月算定されます。燃料・原料価格が高騰すれば料金に転嫁され、電気代が値上がりする仕組みです。

前述のとおり、近年は世界情勢が不安定になり、エネルギー価格の高騰を受けて調整単価が高くなる傾向にあります。

要因3. 世界的なカーボンニュートラル(脱炭素)の推進

出典:東京ガス都市生活研究所「ウルトラ省エネブック」(2025年2月)

電気代の値上げには、世界的なカーボンニュートラルの推進も影響しています。

カーボンニュートラルとは、二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスの「排出量」から、植林などで得られる「吸収量」を差し引いて、実質的にゼロにする取り組みのことです。カーボンニュートラルを達成するには、二酸化炭素の発生を減らさなければなりません。そのためにエネルギーの転換が必要といわれており、再生可能エネルギーの普及が重要と考えられています。

その再生可能エネルギーの普及を進めるべく始まったのが、再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT制度)です。FIT制度は、電力会社により、再生可能エネルギーで作られた電気の買い取りがされることを国が保証する制度です。この制度により、電力会社は一定期間、一定の価格で、再生可能エネルギーで発電された電気を買い取ります。また、電力の市場価格に応じて買取価格を決定するFIP制度もあります。

これらの制度を支えるのが、「再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)」です。FIT・FIP制度によって買い取りに要した費用を、電気を利用するすべての国民が再エネ賦課金として負担する仕組みになっています。FIT・FIP制度で買い取る電力量が増えれば、電気代値上げの一因となります。

電気代を節約する方法

電気代値上げへの対策方法として、6種類をご紹介します。今日すぐにできる対策もあるため、ひととおり確認しておきましょう。

電力使用量を減らす

電気代を節約するためには、消費電力が大きい家電の使い方を見直しましょう。使用電力量が減れば、電気代料金の段階も上がらず、節約効果が期待できます。

例えば、エアコンを使用するときはこまめにフィルター掃除をしたり、扇風機やサーキュレーターを併用して設定温度を緩めたりすることが効果的です。あるいは、カーテンや断熱シートを使い、冷房・暖房の効率アップを狙うのも良いでしょう。

ほかにも、下記のような取り組みが可能です。小さなことも、今日から意識してみましょう。

- 冷蔵庫:開閉回数を減らす、冷蔵庫内の物を減らす、冷蔵庫周辺のスペースを確保して排熱効率を高める

- パソコン・テレビ:画面の明るさを調整する、使わないときは電源を落とす

- 掃除機:部屋を片付けてから使う

省エネ家電の導入を検討する

長期間使っている家電があれば、省エネラベルの付いた家電への買い替えを検討してみましょう。

省エネラベルとは、省エネ法に基づき、一定の省エネ基準を満たした製品に表示されるものです。古いモデルよりも消費電力が少なく済む場合があるため、セールや補助金なども活用しながら買い替えを検討してみましょう。

補助金を申請する

省エネ設備・家電へ買い替える場合、補助金の利用も検討しましょう。例えば、国土交通省・経済産業省・環境省による「住宅省エネ2025キャンペーン」では、下記改修時に補助金を申請できます。

- ガラス、外窓、内窓

- ドア

- 断熱改修

- 太陽熱利用システム

- 省エネ給湯器設置 など

ほかにも、お住まいの自治体で補助金・奨励金が出されている場合もあります。自治体や政府の案内を確認してみましょう。

電気代の契約プランを見直す

電気代の明細を確認しながら、契約プランを見直すのも有効な対策です。例えば、消費電力量の大きな家電を同時に使わない場合は、アンペア数を下げると電気代の削減ができます。あるいは、日中は外出しており、夜間に使用電力量が増える方の場合は、時間帯別の料金プランが適している場合もあるでしょう。

生活スタイルに合った契約プランが提供されていないか、電力会社のサービスを確認し、検討してみましょう。

契約先を見直す

電気代の設定は、電力会社によって異なります。そのため、お住まいの地域で利用できる電力会社を比較し、検討しなおすのもよいでしょう。

ただし新電力(旧一般電気事業者以外の電力会社)のなかには、一定期間中は解約金が生じる事業者もあります。「やはり元の電力会社に戻したい」と思ったときに後悔しないよう、慎重な検討が必要です。

発電設備の導入を検討する

今後、長期的な目線で値上げ対策をしたい方や、防災にも役立つ対策をしたいと考えている方は、太陽光パネルや蓄電池などの、発電設備の導入も検討してみましょう。

自家発電ができれば、電気代が値上げされても、買電量を減らせるため影響を軽減できます。また余った電気は売電できるほか、災害時に停電しても電気を確保できるなど、さまざまなメリットがあります。

ただし、導入にはまとまったコストがかかるため、補助金の利用も踏まえて検討してみましょう。

東京ガスのおトクな電気料金メニューに切り替えよう!

電気契約の見直しをお考えの方は、おトクで安心、申し込みも簡単な東京ガスの「基本プラン」がおすすめです。注)

ご契約中の電力会社にお問い合わせいただき下記の番号をご準備のうえ、お申し込みください。

- 供給地点番号(0で始まる22桁)

- お客さま番号(加入されている電力会社により番号の種類は異なります)

注) 東京ガスの電気をご利用いただけるエリアは、以下の通りです。

東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 静岡県(富士川以東)

(ただし、離島にお住まいの方や建物全体で一括で電気契約をしている集合住宅やビルに入居されている方は除きます。)

東京ガスの基本プランのメリット1

新規申し込みで基本料金1ヶ月無料!

東京ガスの電気「基本プラン・ずっとも電気3」の新規お申し込みで、電気代基本料金1ヶ月無料が適用されます。注1)

引越しに伴う新居での継続利用も対象です!

注1) 都合により終了する場合がございます

詳細は、こちら >

東京ガスの基本プランのメリット2

ガスと電気をまとめるとおトク

東京ガスの都市ガスと電気をご契約中のお客さまは、ご契約いただいている料金メニューに応じて、電気料金が割引になります。注2)

注2)お申し込みいただき、条件を満たした場合に適用いたします。詳細は、ガス・電気セット割 をご覧ください

お申し込み手続き以外の面倒な切り替え手続きは原則不要!

注)お客さまの電気メーター設置状況や現電力会社との契約状況により、別途費用の発生や現電力会社へのご連絡をお願いすることがあります

-small.jpg)